子供の夜泣き時期が終わり安心していたら、夜中いきなり暴れ、叫び狂い始めたのだけど、これって病気なの?心配過ぎるのだけど・・・

本記事はこのような悩みの方に向けて書いています。

- 夜驚症とは?

- 夜驚症の症状とは?

- 夜驚症になる原因は?

- わが家の夜驚症対策を公開

- 夜驚症についてのQ&A

多分この記事を読んでいる方は、急遽子供が暴れ出して、取り乱していると思います。

まずは落ち着いてください。

子供が夜中に暴れまくり、叫びまくる現象は、もしかして夜驚症(やきょうしょう)かもしれません。

夜泣きもようやく終えて安眠が続いていたのに、いきなり子供が奇声を上げて暴れ出したら、不安でたまらないですよね。

わが家も同じ現象で悩み、睡眠時間が短くなるのと、不安で胸が押し付けられたのを今でも覚えています。

でも心配し過ぎるのはよくありません。しっかり子供の状況を観察して正しい認識をしましょう。

本記事では、夜驚症についてや、わが家で実際にやった夜驚症対策について解説します。

ぜひ最後まで読んでみてください。

夜驚症とは?

睡眠中に、突然おびえたように叫び声や悲鳴、泣き声を上げ、目を見開いたり、起き上がったり、倒れたり、転がったりとパニックを起こしてしまい、その症状が続いて生活に支障がおよぶ状態を「夜驚症(やきょうしょう)」といいます。

一種の睡眠障害です。

でも安心してください。

症状によって特別な苦痛や被害がなければ病気としては診断されません。

さらに睡眠時のパニックは子供にとって珍しくありません。

- 生後18カ月で36.9%

- 生後30か月で19.7%

- 成人で2.2%

夜驚症の症状とは?

夜驚症の一般的な症状を解説します。

夜驚症なのかな?と思ったら、下記の症状をチェックしてみてください。

- なにかに怯えたように奇声を上げる

- 信じられない程の声量で泣き叫ぶ

- 急に起き上がる(でも寝ている)

- 体を激しく動かし、転げまわる

- 体を思いきり反る

- ベットから逃げ出そうとする

- 部屋から逃げ出そうとする

- 多量の汗をかく

- 呼吸が早くなる

- 心音が早くなる

夜驚症の原因とは?

夜驚症の要因は、ノンレム睡眠からの覚醒障害と言われています。

医学的過ぎて、よくわからないので具体的な要因を解説します。

睡眠や目を覚ます機能が未熟

子供の場合は、まだ脳の睡眠機能が未熟で、眠っている状態から上手に目を覚ます事ができません。

その為、パニックがおこり、夜驚症が発生すると考えられています。

この場合は、脳が成長すると共に症状が抑えられます。

心身のストレス

精神的な不安や疲れなど、心身に強いストレスがかかっているときは症状がおこりやすくなります。

わが家の娘も初めて動物園に連れて行った日の夜や、車に乗った時の夜に夜驚症が発生しました。

子供には毎日が初めての事の連続で、刺激的過ぎる日々が続き脳が整理できていないのです。

日々の体験以外にも寝不足や入眠~起床のリズムがバラバラだと生活リズムが乱れて、夜驚症を引き起こします。

わが家の夜驚症対策

わが家で実践した夜驚症対策を解説します。

※あくまでも、個人の見解なので全員に効果があるとは限りません。

夜驚症を引き起こさない対策

決められた時間に起きて、決められた時間に寝る

生活リズムの乱れは心身の乱れに繋がります。

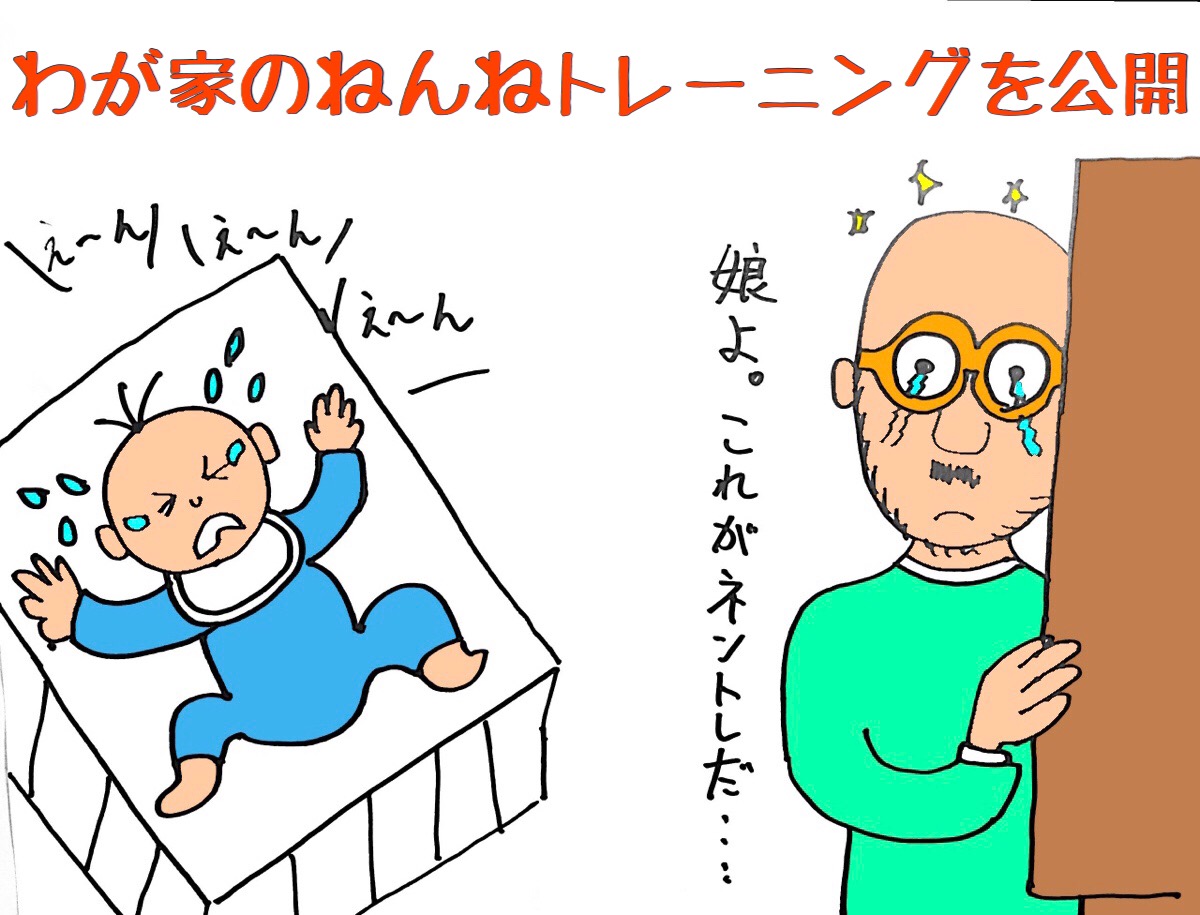

わが家では、生後間もない頃から「ねんねトレーニング」を実践しており、起床と入眠は決められた時間に行います。

入眠時間から逆算して食事やお風呂の時間を決めております。

その為、寝不足になった事は一度もなく毎日10時間以上睡眠をしています。

寝不足は、入眠時のトラブルを発生する一番の原因になるので、生活リズムには要注意です。

関連記事:【ネントレはかわいそう?】3か月の娘にジーナ式ねんねトレーニングを実践した結果

子供に恐怖体験をさせない

恐怖体験をする事で夜驚症を引き起こすと言われているので、極力一般的に怖いとされているものは子供に見せないようにしています。

最近は、親がやっているゲームの画面をみて恐怖を感じる事が多いようです。

画質はリアルになり、武器を使ってゾンビや敵を倒すゲームが流行っている事が要因です。

幼少時代の恐怖体験は、夜驚症以外にもトラウマを生む事があります。

僕も幼少期に親が観ていた映像がきっかけで、お寺にある鐘の音に異常に恐怖を覚え、今でもパニック障害を起こしてしまいます。

子供は知らない事が多く、新しい物には恐怖を感じる事も多いですが必要以上に恐怖体験をさせない事が重要です。

夜驚症を鎮める対策

抱っこ

不安が要因で夜驚症を引き起こしている可能性もあるので、パパやママが抱っこしてあげましょう。

僕は抱っこしながら「パパだよー」「パパいるから安心だよー」と声をかけています。

※抱っこしても、力ずくで体を反って暴れ出す場合があるので、その時は無理やり抱っこせずにベッドに戻しましょう。

お水や麦茶を飲ます

夜驚症を引き起こしている最中に、急におとなしくなる事があります。

そのタイミングで素早く水分を飲ますようにしています。

水分補給で感情が落ち着き、夜驚症が治まった事は何度もあります。

ベッドの上で水分を飲ますには、どんな体制でも水が飲める水筒が必要です。

わが家で使っている、「b box」のシッピーカップを使った感想を記事にしています。

ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【ストロー練習に最適】b box sippy cup(シッピーカップ)使った感想

見守る

何をやってもダメな場合、最終的には見守る事になります。

夜驚症は10分程度で治まる事がほとんどです。

その為、不安な気持ちはグッとこらえて鎮まるのを待ちましょう。

この時に重要なのは、夜驚症が10分程度で治まるという事と、多くの子供が同じような症状を起こしているという事を理解しておく事です。

夜驚症について知識がない人は、目の前で起きている現象に自分もパニックを起こし、不安を感じてしまいます。

まずは、夜驚症について理解をして、パパママの不安を取り除く事が大切です。

【番外編】ベッドから落ちない工夫をする

夜驚症の一番の問題は2次被害です。

暴れまくる事で、ベッドから落ち、頭を強く打つなどシャレにならない事が起きます。

その為、わが家ではベッドガードで落下防止の対策をしています。

さらにクッションをたくさん配置する事で、ベッドガードへの激突も防いでいます。

ベッドガードは本当に便利なので、持っていない人は絶対におすすめです。

市販のベッドガードのサイズが合わないという方は、自作で作る事ができるので、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。

関連記事:【ベビーベッドガードのカンタン手作りDIY方法】赤ちゃんの睡眠中の事故防止に

夜驚症についてのQ&A

夜驚症って親の育て方が悪い事が原因なの?

意図的にゾンビ映画を毎日見せたりしない限りは親の責任ではありません。

先天的な脳の素質の問題と言われています。

夜驚症発生時って親の声は聞こえているの?

夜驚症を引き起こしている時は、半分寝ていて半分起きている状態なので、声は聞こえません。目を開けていてもパパママの事が見えていない事もあるようです。

刺激が引き起こすという事だけど、旅行や外出はしない方がよいの?

自粛をする必要はありません。

夜驚症はほとんどの場合、成長するにつれて治っていきます。

子供のうちは、多くの体験をさせてあげて感性を磨く事が重要です。

そして夜驚症になってもパパママが正しい知識をもち、正しい対応をする事が重要です。

まとめ

夜驚症について、大切な事をまとめます。

- パパママが夜驚症の知識をつける

- 子供に規則正しい生活をさせる

- 夜驚症が発生しても、焦らない。とにかく10分程見守る

- 夜驚症が怖いのは2次被害。暴れる子供に最新の注意を払う

本記事の内容は下記の元住吉こころみクリニックの記事を参考にしています。

関連記事:【精神科医が解説】夜驚症(睡眠時驚愕症)の症状・診断・治療